কম্পারেটিভ এক্সামগুলিতে (SSC, RRB, WBCS, WBP) পদার্থবিজ্ঞানের “আলো” অধ্যায় থেকে প্রায় প্রতি বছর প্রশ্ন আসে। এই ব্লগে আলো সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলি সহজ বাংলায় দেওয়া হলো।

আলো(Light)

// Light (আলো)র প্রকৃতি

* আলো হল একপ্রকার শক্তি যা সরলরেখায় চলে।

* আলো হল এক প্রকার তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ।(Electromagnetic Wave)

* দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 4 x 10 -7 মিটার থেকে 8 x 10-7 মিটার

[3900Åà7800Å] [400nmà800nm]

* আলোর Dual nature 1) Wave nature (electromagnetic)

2) particle nature (photon)

*এদের মধ্যে সবথেকে ভালো ব্যাখ্যা করা যায় Wave Frequency দ্বারা

* Particle Theory অনুযায়ী আলোর কণার নাম – ফোটন

* আলো এক প্রকার তরঙ্গ এটি প্রথম বলেন – Huygens

* আলো কোন মাধ্যম ছাড়াই গমন করতে পারে, যা শব্দ পারেনা

* Maxwell এর Electromagnetic Wave দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না।

* এগুলি আইনস্টাইন ব্যাখ্যা করেন প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ব অনুযায়ী।

//Light (আলো)র বেগ

* প্রথম আলোর বেগ পরিমাপ করেন বিজ্ঞানী রোমার।

* শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ সব থেকে বেশি এর মান 3 x 108 m/sec

* মাধ্যমের ঘনত্ব বাড়লে আলোর বেগ কমে।

* আলোর বেগ নির্ভর করে মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্কের উপর (Refractive index) প্রতিসরাঙ্ক বাড়লে আলোর বেগ কমে।

* কোন মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক =

* আলোর বেগ :- শূন্যস্থানে -3 x 108 m/sec (সবথেকে বেশি)

জলেà 2.5 x 108 m/sec

কাঁচে à2 x 108 m/sec

* সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় নেয় 8 min 19 sec

* পৃথিবী থেকে চাঁদে আলো যেতে সময় নেয় 1.28 sec

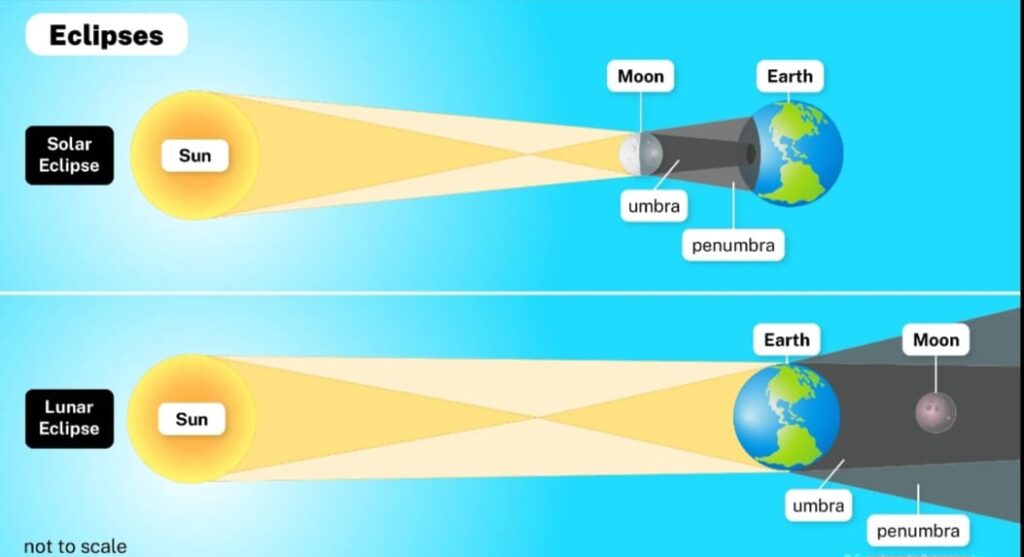

//গ্রহণ(Eclipse)

1)সূর্য গ্রহ(Solar Eclipse)

* পৃথিবী ও সূর্যের মাঝে চাঁদ এলে সূর্য গ্রহণ হয়।

2)চন্দ্রগ্রহণ(Lunar Eclipse)

* সূর্য ও চাঁদের মাঝে পৃথিবী এলে চন্দ্রগ্রহণ হয়।

//আলোর প্রতিফলন(Reflection of Light)

* আলোকরশ্মি কোন তলে প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় ওই আগের তলে ফিরে যায় এই ঘটনাকে আলোর প্রতিফলন বলে।

* সমতলে আলো পড়ে যে প্রতিফলন হয়-নিয়মিত প্রতিফলন

* বক্রতলে আলো পড়ে যে প্রতিফলন হয়-বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন

* আয়না-নিয়মিত প্রতিফলন;সিনেমার পর্দা-বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন

//

Light (আলো) র প্রতিফলনের সূত্র

প্রথম সূত্র

* আপতিত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি ও আপাতন বিন্দুতে প্রতিফলকের উপর অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে থাকবে।

দ্বিতীয় সূত্র – আপাতন কোণের মান = প্রতিফলন কোনের মান [i=r]

//দর্পণ (mirror) – দুই ধরনের- 1) Plane mirror 2)Spherical mirror

1)সমতল দর্পণ(Plane mirror)

* সমতল দর্পণের পেছনে থাকে Silver বা Mercury এর প্রলেপ থাকে ( সাধারণত সিলভার ব্রোমাইড এর আস্তরণ থাকে ; কৃত্রিম বৃষ্টি – সিলভার আয়োডাইড )

* এই দর্পণ গ্লূকোজ দিয়ে তৈরি [ সমতল দর্পণে – ফোকাস অসীমে , বক্রতা কেন্দ্র অসীমে ]

* সমতল দর্পণে প্রতিবিম্ব হয় –

1) অসদ বিম্ব(Virtual)

2) উত্থিত (সোজা) (Erect)

3) পার্শ্বীয় পরিবর্তন(Lateral Inverted)

4) সমশীর্ষ 5) একই আকারের

* সাধারণ আয়নাতে পার্শ্বীয় পরিবর্তন হয় আলোর কোন ধর্মের জন্য ? – প্রতিফলন

Note:-

1) সমতল দর্পণে à প্রতিবিম্বের আকার = বস্তুর আকার

2) দর্পণ থেকে বস্তুর দূরত্ব = দর্পণ থেকে প্রতিবিম্বের দূরত্ব

3) বস্তু V বেগে এলে প্রতিবিম্বে দেখাবে, 2V বেগে আসছে।

4) কোন বস্তুর সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি দেখতে হলে দর্পণকে কমপক্ষে বস্তুর আকারের অর্ধেক হতে হবে।

5) আপতিত রশ্মিকে স্থির রেখে যদি দর্পণকে ⌀ কোনে ঘোরানো হয় তবে প্রতিফলিত রশ্মি 2⌀ কোনে ঘুরে যাবে।

* দর্পন দুটি সমান্তরাল হলে তাদের মধ্যে গঠিত প্রতিবিম্বের সংখ্যা অসীম।

//সমতল দর্পণের ব্যবহার

a) পেরিস্কোপ – আবিষ্কারক গ্যালিলিও

* দুটি সমতল দর্পণ 45º কোণে থাকলে

* যুদ্ধের সময় সেনারা ও সাবমেরিন থেকে

জলের উপরে দেখার জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে।

b) Kelidoscope

* তিনটি আয়তাকার সমতল দর্পণ (একই দৈর্ঘ্যের) রাখা হয় এদের মধ্যবর্তী কোণ 60°

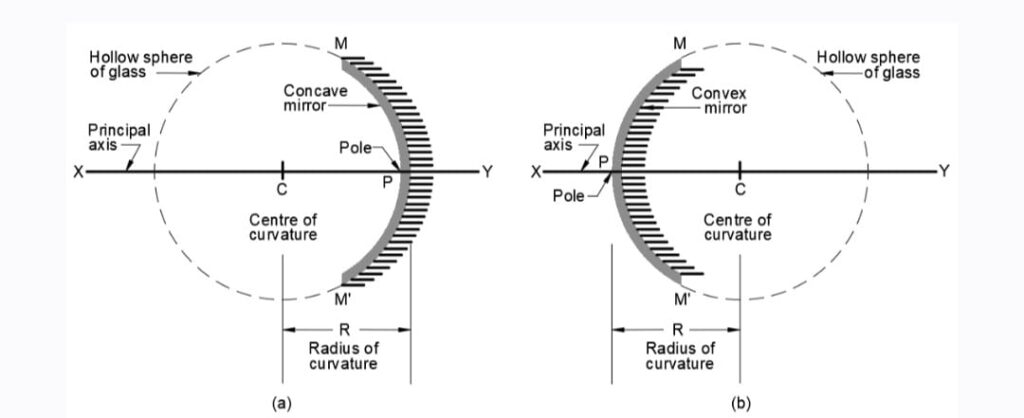

2)গোলীয় দর্পণ(Spherical Mirror)

দুই ধরনের উত্তল দর্পণ(Convex mirror) & অবতল দর্পন(Concave mirror)

C =বক্রতা কেন্দ্র

F=ফোকাস

P = মেরু

CP = r ,PF = r

r = 2f

Problems:-

1) The length of focus of a mirror(Convex) is 100 cm its radius of curvature is ?

r = 2f = 2 x 100 = 200 cm

গোলিয় দর্পণের পেছনে থাকে লেড অক্সাইড এর প্রলেপ।

//অবতল দর্পণ(Concave mirror)

ব্যবহার:- যেখানে ছোট জিনিসকে বড় দেখায়

1)দন্ত চিকিৎসায় 2)বেলুন দোকানে ও বিউটি পার্লারে 3)গাড়ির হেডলাইটে 4) সৌর চুল্লিতে

5) মেকাপের আয়নাতে

//উত্তল দর্পণ(Convex mirror)

ব্যাবহার :-যেখানে বড় জিনিসকে ছোট দেখায়

1)গাড়ির ভিউ ফাইন্ডার (আয়না)

//উত্তল ও অবতল দর্পণ দ্বারা প্রতিবিম্ব গঠন

* দর্পণের বাম দিকে হলে(-ve) ও ডানদিকে হলে(+ve) হয়।

* বস্তুকে সর্বদা দর্পণের বাম দিকে রাখা হয় তাই বস্তু দূরত্ব(-ve) সর্বক্ষেত্রে

* অবতল দর্পনে প্রতিবিম্ব দূরত্ব(V)=(-ve)

ফোকাস দূরত্ব(f) =(-ve)

বক্রতা ব্যাসার্ধ(r)=(-ve)

* উত্তল দর্পণে ফোকাস দৈর্ঘ্য(f)=(+ve)

বক্রতা ব্যাসার্ধ(r)=(+ve)

- প্রতিবিম্ব দুই প্রকার-

* এই প্রতিবিম্ব কে পর্দায় ফেলা যায়

* একে এক চোখে দেখা যায়

* বস্তুর সাপেক্ষে উল্টো হয়

* ক্যামেরা ও সিনেমার পর্দাতে যে প্রতিবিম্ব গঠিত হয় তা সদবিম্ব।

* অসদবিম্ব(Virtual image)

* এক চোখে দেখা যায় কিন্তু পর্দায় ফেলা যায় না

* বস্তুর সাপেক্ষে সোজা হয়

* উদাহরণ-আয়না,মরুভূমির মরীচিকা,জলের প্রতিচ্ছবি

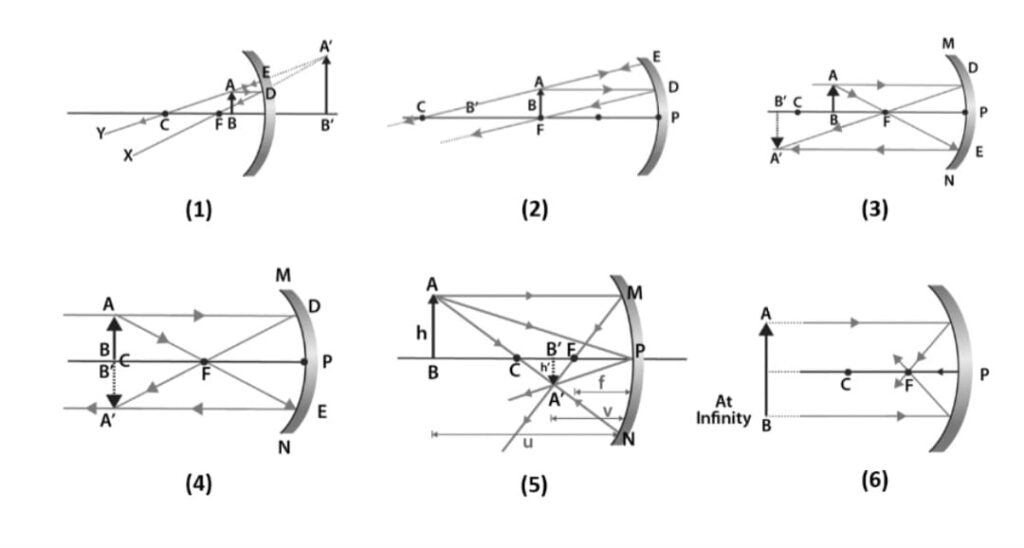

//অবতল দর্পণ দ্বারা প্রতিবিম্ব গঠন

1)বস্তু অসীমে থাকলে

* প্রতিবিম্ব খুব ছোট হয়

* সদবিম্ব(Real) উল্টো প্রকৃতির

2)বস্তু অসীমে ও C এর মাঝে

* প্রতিবিম্ব বস্তুর থেকে ছোট

* সদ বিম্ব উল্টো

3)বস্তু বক্রতা কেন্দ্র অবস্থিত

* প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য বস্তুর দৈর্ঘ্যের সমান

* সদবিম্ব,উল্টো

4)বস্তু C ও F এর মাঝে

* প্রতিবিম্ব বস্তুর থেকে বড়

* সদবিম্ব উল্টো

5)বস্তু F এ

* প্রতিবিম্ব গঠিত হবে অসীমে

* সদবিম্ব উল্টো, বৃহৎ আকার

6)বস্তুকে F ও P এর মাঝে রাখলে

* প্রতিবিম্ব হবে দর্পণের পেছনে বস্তুর থেকে বড়।

* অসদ বিম্ব ও সোজা(Erected)

*একমাত্র এক্ষেত্রেই অবতল দর্পণে সদ বিম্ব গঠন হয়।

//উত্তল দর্পণ দ্বারা প্রতিবিম্ব গঠন

* বস্তুকে যে কোন অবস্থানে রাখলে সব ক্ষেত্রেই প্রতিবিম্ব হবে।

অসদবিম্ব(Virtual) সমশীর্ষ(Ercted), বস্তুর থেকে ছোট

//দর্পণ ফর্মুলা

The mirror formula is 1/v + 1/u = 1/f,

while the lens formula is 1/v – 1/u = 1/f.

u = পোল থেকে বস্তুর দূরত্ব; v= পোল থেকে প্রতিবিম্বের দূরত্ব f = ফোকাস দৈর্ঘ্য

- লেন্সের বা দর্পণের ক্ষমতা মাপার একক হল ডায়াপটার

- Power = ফোকাস দৈর্ঘ্য কম হলে ক্ষমতা বেশি হবে।

Problems –

1) 30 সেমি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি উত্তর দর্পণ থেকে 12 সেমি দূরে কোন মোমবাতি রাখলে তার প্রতিবিম্ব কোথায় গঠিত হবে ?

u = 12 cm , f = +30 ,v = ? à à v=

যেহেতু v à(+ve) তাই বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন হবে দর্পণের ডান দিকে।

বিবর্ধন (Magnification) = – V/U

2) 10 সেমি ফোকাস দৈর্ঘ্য যুক্ত একটি অবতল দর্পণের 15 সেমি দূরে 1 মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট একটি বস্তুকে রাখলে প্রতিবিম্ব কিরূপ হবে এবং প্রতিবিম্বের উচ্চতা কত ?

u =-15 ,f = -10 à à v = -30

যেহেতু v (-ve) তাই বস্তুর প্রতিবিম্ব দর্পণের বাম দিকে 30cm দূরে গঠিত হবে।

এক্ষেত্রে বিবর্ধন(m) =

আবার m = = -2 à x = -2 এটি প্রতিবিম্বের উচ্চতা।

3) বিবর্ধন হলে(+ve) অসদবিম্ব ও (-ve) হলে সদবিম্ব

4) সমতল দর্পণ ও আপতিত রশ্মির মধ্যে কোন 90° হলে প্রতিফলন কোণ কত ? à 0°

5) একটি উত্তল দর্পণের ফোকাস দৈর্ঘ্য 20 সেন্টিমিটার হলে তার বক্রতা ব্যাসার্ধ কত ?

r = 2f à 2 x 20 = 40 cm

6) উত্তল দর্পণের বক্রতা ব্যাসার্ধ 10 সেমি হলে ফোকাস দৈর্ঘ্য কত ?

r = 2f à 10=2f àf=5

7) সমতল দর্পণ ও আপতিত রশ্মির মধ্যে কোন 30 ডিগ্রি হলে আপতিত ও প্রতিফলিত রশ্মির মধ্যে কোন কত ?

প্রতিফলন কোন = 60+60 = 120º

Notes:-

* উত্তল দর্পণের ফোকাস দৈর্ঘ্য (+ve)

* অবতল দর্পণের ফোকাস দৈর্ঘ্য (-ve)

* উত্তল ও অবতল দর্পণের ফোকাস দূরত্ব সব বর্ণের আলোর জন্য সমান অর্থাৎ ফোকাস দৈর্ঘ্য বর্ণের ওপর নির্ভর করে না।

* গোলীয় দর্পণকে জলে ডোবালে ফোকাস দৈর্ঘ্যের কোন পরিবর্তন হয় না।

* টর্চ লাইটে অবতল দর্পণকে কোথায় বসানো হয়? à ফোকাসে

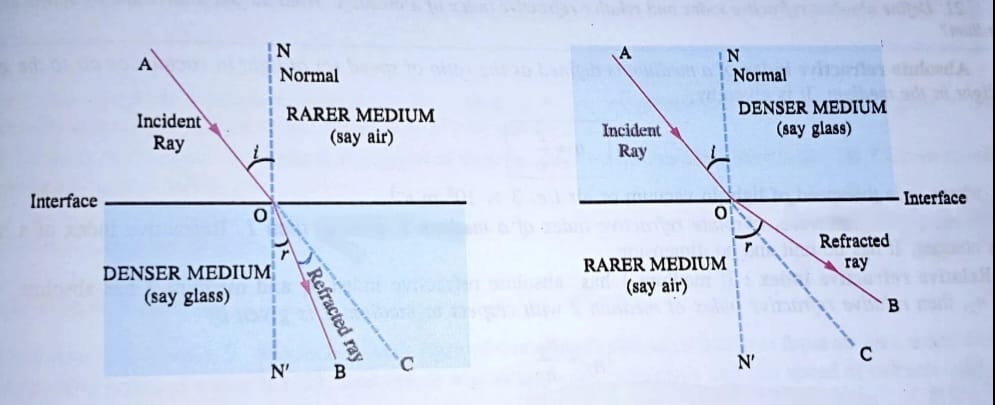

আলোর প্রতিসরণ

এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে আলোক রশ্মি যাওয়ার সময় আলোর গতিপথের পরিবর্তন হয় একে আলোর প্রতিসরণ বলে।

চ্যুতি = i – r চ্যুতি = r – i

আলো লঘু মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে গেলে তার বেগ কমে ও অভিলম্বের দিকে বেঁকে যায়।

//প্রতিসরণের সূত্র

1) প্রথম সূত্র

* আপতিত রশ্মি প্রতিসৃত রশ্মি ও আপাতন বিন্দুতে অঙ্কিত অবিলম্ব একই সমতলে থাকবে।

2) দ্বিতীয় সূত্র

* আপাতন কোণের সাইন ও প্রতিসরণ কোণের সাইন এর অনুপাত সর্বদা ধ্রুবক। প্রতিসরাঙ্ক

প্রতিসরাঙ্ক (Refractive Index)= C/V

* প্রতিসরণের দ্বিতীয় সূত্র কে বলে স্নেলের সূত্র।

আবার, C =শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ ; V = ওই মাধ্যমে আলোর বেগ

Note:-

* প্রতিসরাঙ্ক একক বিহীন রাশি।

* বায়ুর সাপেক্ষে কাঁচের প্রতিসরাঙ্ক = 1.5 [ ঘনত্ব কমলে প্রতিসরাঙ্ক কমে ]

* হীরা=2.4 ; কাঁচ=1.5 ; জল=1.3 ; বায়ু =1 ; শূন্য মাধ্যমে =0 ; বরফ = 1.3 ;অ্যালকোহল = 1.36

* প্রতিসরাঙ্ক যেসব বিষয়ের উপর নির্ভর করে তা হল –

* কোন মাধ্যমে আলোর বেগ কম হলে প্রতিসরাঙ্ক বৃদ্ধি পায়।

* মাধ্যমের উষ্ণতা বাড়লে প্রতিসরাঙ্ক কমে।

* মাধ্যমের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বাড়লে মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক কমে

* তাই লাল আলোর প্রতিসরাঙ্ক সবথেকে কম ও বেগুনি আলোর সব থেকে বেশি।

* কোন তরল মাধ্যমের সমপ্রতিসরাঙ্ক বিশিষ্ট বস্তুকে ওই তরলের মধ্যে বস্তুটিকে ডোবালের বস্তুটিকে অদৃশ্য দেখায়।

* যেমন গ্লিসারিন ও কাঁচের প্রতিসরাঙ্ক সমান তাই গ্লিসারিনে কাঁচ ডোবালে কাঁচকে দেখা যাবে না।

* বায়ুর সাপেক্ষে কাঁচের প্রতিসরাঙ্ক হলে কাঁচের সাপেক্ষে বায়ুর প্রতিসরাঙ্ক হবে

//প্রতিসরণ এর উদাহরণ

* নক্ষত্ররা আকাশে মিটমিট করে। (বিভিন্ন মাধ্যমে ঘনত্ব আলাদা)

* কোন জল ভর্তি পাত্রে কোন বস্তু রেখে দিলে বস্তুটি কিছুটা উপরে দেখায়।

* জলাশয়ের কোন মাছকে দেখলে মাছকে সঠিক অবস্থানে দেখা যায় না।

* কোন জলপাত্রে কোন দন্ড ডোবালে দন্ডটিকে বাঁকা দেখায়।

* সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পর সূর্যের পার্শ্ববর্তী এলাকার লাল দেখায়।

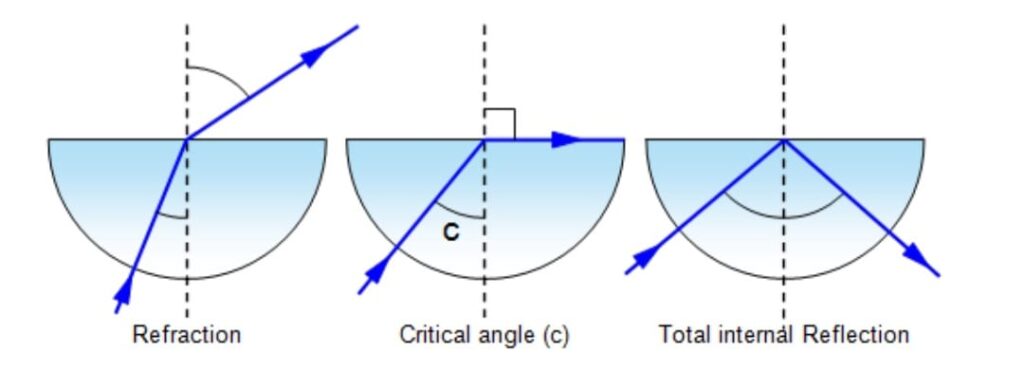

//সংকট কোণ(Critical Angle) ও আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন(Total internal Reflaction)

//সংকট কোণ(Critical Angle)

* আলোকরশ্মি গণমাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে যাওয়ার সময় যে কোনে আপতিত হলে প্রতিসরণ কোণ 90 ডিগ্রি হয় অর্থাৎ দুই মাধ্যমের বিভেদ তল দিয়ে যায়, সেই কোণকে বলে সংকট কোণ।

শর্ত :-

* আলোকরশ্মি ঘনমাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে যেতে হবে

* লঘু মাধ্যমে প্রতিসরণ কোন 90 ডিগ্রী

//অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন(Total Internal Reflection)

* আলোকরশ্মি ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে যাওয়ার সময় যদি আপাতন কোন সংকট কোন অপেক্ষা বেশি হয় তবে আপতিত রশ্মি 2 মাধ্যমের বিভেদ তলে আপতিত হওয়ার পর ওর সবটুকুই প্রতিফলিত হয়ে আবার ঘনমাধ্যমে ফিরে আসে। এই ঘটনাকে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন বলে।

শর্ত :- আলোকরশ্মি ঘনমাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে যেতে হবে।

আপাতন কোন সংকট কোন অপেক্ষা বেশি।

//অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের উদাহরণ

1) মরুভূমিতে মরীচিকা

2) প্রচন্ড গরমের সময় পিচ রাস্তার দিকে দেখলে মনে হবে দূরের রাস্তা ভিজে আছে।

3) ভূষাকালি মাখা একটি লোহার বল কে জলে ডোবালে বলটি চকচকে দেখায়।

4) হিরককে কে খুব চকচকে দেখায়।

5) পদ্ম পাতা কচু পাতার উপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়লে চকচকে দেখায়।

6) জলের ভেতর থেকে যখন বাতাসের বুদবুদ উপরে উঠে বুদবুদ টিকে চকচকে দেখায়।

7) কোন কাঁচ ফেটে গেলে চকচকে দেখায়।

8) Optical Fibre অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের নীতির ওপর তৈরি।

// Optical Fibre (অপটিক্যাল ফাইবার)

* Based on অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন

* এর দ্বারা লাইট সিগনাল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠানো যায়।

* Endoscopy & Colonoscopy করা হয় অপটিক্যাল ফাইবার দ্বারা

*এটি টেলিকমিউনিকেশনে ব্যবহৃত হয়।

Note:-

1) হীরার সংকট কোণ 24.4 ডিগ্রি

2) সংকট কোণের মান আপতিত আলোর বর্ণ ও মাধ্যম দুটির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

* তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বাড়লে সংকট কোন বাড়ে

* তাই লাল আলোর সংকট কোন সব থেকে বেশি।

3) প্রতিসরাঙ্ক( = ; C = Critical Angle /সংকট কোন

Q) কোন আলোক রশ্মির সংকট কোণ 45 ডিগ্রি হলে প্রতিসরাঙ্কের মান কত ?

=

লেন্সের মধ্য দিয়ে আলোর প্রতিসরাঙ্ক

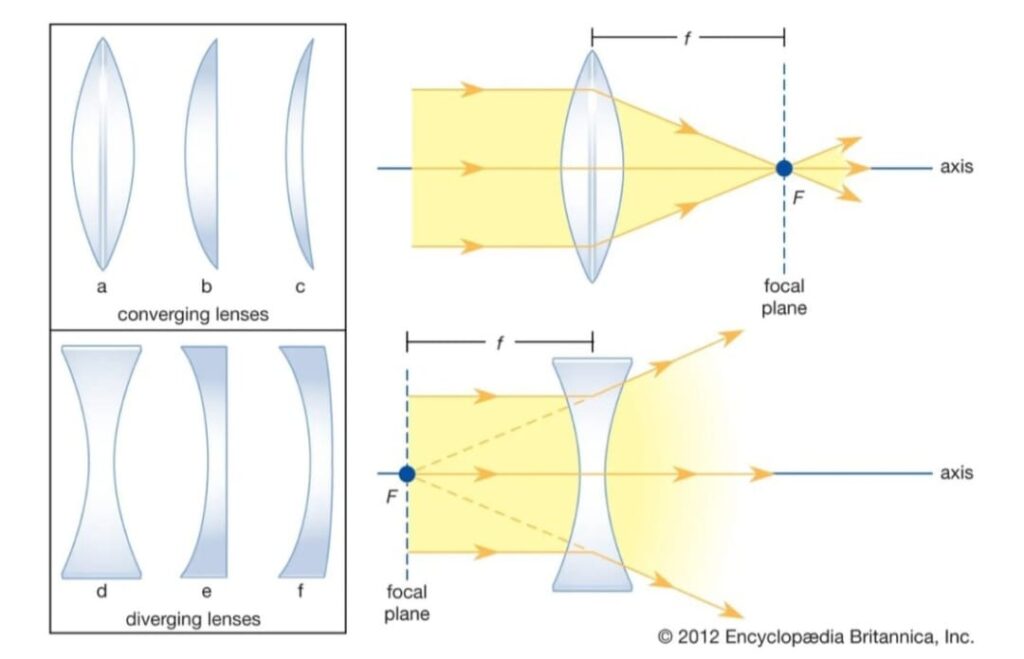

* লেন্স দুই প্রকার –

1) উত্তল লেন্স(Convex) 2) অবতল লেন্স(Concave)

* উত্তল লেন্সকে বলা হয় অভিসারী লেন্স(Convegent) * অবতল লেন্সকে বলা হয় অপসারি লেন্স(Divergent)

* উত্তল লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য (+ve) * ফোকাস দৈর্ঘ্য (-ve)

* উত্তল লেন্স দ্বারা খুব কাছের জিনিস দেখা যায়, * অবতল লেন্স দ্বারা খুব দূরের বস্তু দেখা যায়

খুব স্পষ্ট দেখা যায় এবং অস্পষ্ট দেখা যায়

* ক্ষমতা বেশি * ক্ষমতা কম

ব্যবহার ব্যবহার

* ক্যামেরা,অণুবীক্ষণ যন্ত্র,দূরবীন, Telescope * চশমা – মায়োপিয়া

* চশমা – হাইপারমেট্রোপিয়া

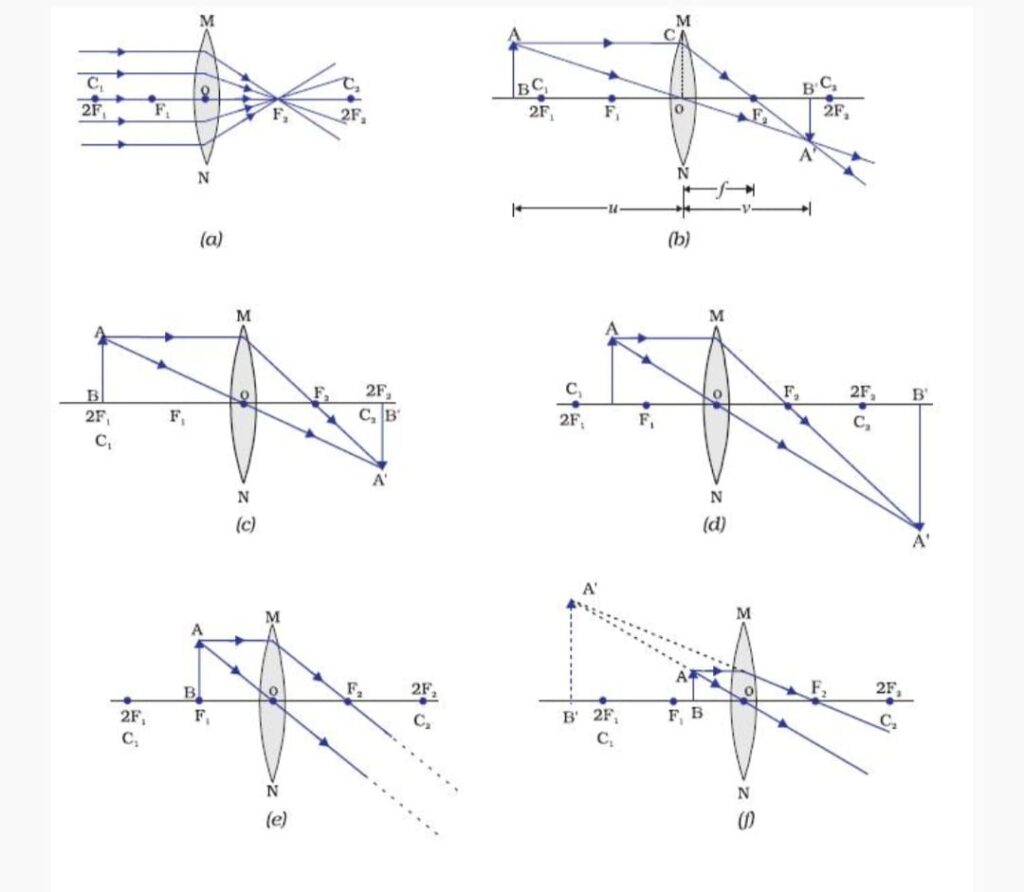

//উত্তল লেন্স দ্বারা প্রতিবিম্ব গঠন

1)বস্তুকে অসীমে রাখলে

* প্রতিবিম্ব F এ

* খুব ছোট

* সদবিম্ব

2) বস্তুকে 2F ও অসীমের মাঝে রাখলে

* প্রতিবিম্ব হবে F ও 2F এর মাঝে

* সদবিম্ব,

* উল্টো,ছোট

3) বস্তুকে 2F এ রাখলে

* প্রতিবিম্ব হবে সদবিম্ব

* উল্টো

* বস্তুর আকারের সমান

4) বস্তুকে F ও 2F এর মাঝে রাখলে

* প্রতিবিম্ব হবে 2F এর দূরে

* সদবিম্ব

* বড়

5) বস্তুকে F এ রাখলে

* প্রতিবিম্ব হবে অসীমে

6) বস্তুটি F ও C এর মাঝে রাখলে

* প্রতিবিম্ব হবে অসদবিম্ব সোজা ও বস্তুর থেকে বড়

*একমাত্র উত্তল লেন্সের এই ক্ষেত্রেই অসদবিম্ব গঠিত হয়।

//অবতল লেন্স দ্বারা প্রতিবিম্ব গঠন

বস্তুকে যে কোন অবস্থানে রাখলে প্রতিবিম্ব হবে অসদবিম্ব(Virtual), সোজা ও বস্তুর থেকে ছোট।

//লেন্স ফর্মুলা

v= প্রতিবিম্বের দূরত্ব ; u=বস্তুর দূরত্ব ; f= ফোকাস দৈর্ঘ্য

//লেন্সের ক্ষমতা

* ফোকাস দৈর্ঘ্যের অনোন্যকে লেন্সের ক্ষমতা বলে(P) P =

* এর একক m-1 বা ডায়াপটার

* যেহেতু উত্তল লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য(+ve) তাই উত্তর লেন্সের ক্ষমতা(+ve)

* ফোকাস দৈর্ঘ্য বাড়লে লেন্সের ক্ষমতা কমে।

Problems:-

1) 20 সেমি ফোকাস দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি উত্তল লেন্স থেকে 10 সেমি দুরে একটি বস্তু রাখলে বস্তুর প্রতিবিম্ব কোথায় গঠিত হবে? F =+20 , u = -10

=

অর্থাৎ লেন্সের বাম দিকে প্রতিবিম্ব গঠিত হবে 20 সেমি দূরে

- অবতল লেন্স হলে এক্ষেত্রে হত f = -20 হত

2) The focal length of a lens is 50 cm then its power is ?

F = 50cm = à ডায়াপটার

Notes:-

* দুটি মাধ্যমের আলোর গতিবেগ যত বাড়বে প্রতিসরণ তত কম হবে। কিন্তু দুই মাধ্যমের আলোর গতিবেগের পার্থক্য যত বেশি হবে তত তাদের প্রতিসরণ বেশি হবে।

* হস্তরেখা বিদ(Palmist) হাতের রেখা দেখার জন্য উত্তল লেন্স ব্যবহার করে।

* টেলিস্কোপ ও microscope এ উত্তল লেন্স [পেরিস্কোপ সমতল দর্পণ]

* উত্তল লেন্সের পাওয়ার (+ve) হয়

* অবতল লেন্সের পাওয়ার (-ve) হয়

* আলোর প্রতিসরণের জন্য দায়ী বিভিন্ন মাধ্যমের আলোর গতিবেগ

* আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যত বেশি হবে তার প্রতিসরাঙ্ক তত কম হবে তাই লাল আলোর প্রতিসরাঙ্ক সবথেকে কম।

* A,B,C,D চারটি মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক 1.5,1.4,2.5,1.3 এর মাধ্যমে আলোর গতিবেগ বেশি? àD

* কোন মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক সর্বদা 1 বা 1 অপেক্ষা বেশি হয়

* আপাতন কোণের মান 0 হলে (লম্ব আপাতনের ক্ষেত্রে) স্নেলের সূত্র প্রযোজ্য নয়।

* জলের মধ্যে থাকা বায়ুর বুদবুদ অপসারী লেন্সের মতো আচরণ করে।

//ক্যামেরা

* ক্যামেরাতে উত্তল লেন্স থাকে।

* ফটোগ্রাফিক প্লেটে থাকে সিলভার ব্রোমাইড

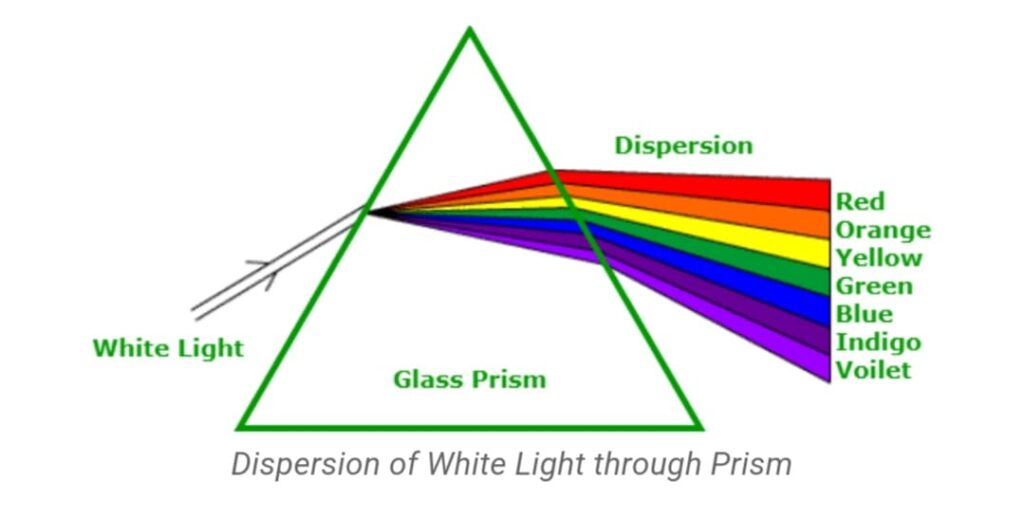

আলোর বিচ্ছুরণ(Dispersion)

//বিচ্ছুরণ(Dispersion)

সাদা আলো বা অন্য মিশ্র আলো প্রিজমের মতো কোনো প্রতিসারক মাধ্যমের মধ্য দিয়ে প্রতিসরণের ফলে বিশ্লিষ্ট হয়ে বিভিন্ন বর্ণের আলোর বিভক্ত হওয়ার ঘটনাকে আলোর বিচ্ছুরণ বলে।

* সাদা আলো 7টি বর্ণের সমষ্টি (বেনিয়াসহকলা)

* আলোর বিচ্ছুরণ আবিষ্কার করেন নিউটন।

* প্রিজম বর্ণ সৃষ্টি করেনা বর্ণ পৃথক করে মাত্র।

àবিচ্যুতি কোণের মান কমতে থাকেà

* বেগুনি,নীল,আকাশি,সবুজ,হলুদ,কমলা,লাল

àতরঙ্গ দৈর্ঘ্য বাড়তে থাকেà

* আলোর বিচ্ছুরণের সময় লাল আলোর সব থেকে কম বিচ্যুতি হয় বা লাল আলো সব থেকে কম বাঁকে এবং বেগুনি আলো সবথেকে বেশি বাঁকে।

* তাই আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যত বেশি হবে বিচ্যুতির মান তত কম হবে।

* যতটা পরিমাণ আলো বাঁকে সেই পরিমাণ কে বলে বিচ্যুতি কোণ(Angle Of Deviation)

* আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বাড়লে আলোর বেগ বাড়ে ও বিচ্যুতি কম হয়।

* আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মাপা হয় Angstrom দ্বারা। 1Å = 10-10m

* লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মান 6356 Å

//আলোর বিচ্ছুরণের প্রাকৃতিক উদাহরণ

1) রামধনু (Rainbow)

* আলোর প্রতিফলন প্রতিসরণ ও অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন একসাথে ঘটে।

* সূর্যের বিপরীত দিকে রামধনু দেখা যায়

* বড় জলপ্রপাতের সামনে বাড়িতে জলকণা থাকায় ওর পাশে রামধনু দেখা যায়।

Notes:-

1) রামধনু তৈরির সময় কোন অংশ প্রিজম হিসেবে কাজ করে ? à বৃষ্টির ফোঁটা

2) সাদা আলো প্রিজমের মধ্য দিয়ে গেলে আলোর বিচ্যুতি ঘটে কারণ 7 টি আলোর প্রিজমের ভেতরে আলোর গতিবেগ বিভিন্ন [RRB JE – 2019]

3) যখন কোন আলো প্রিজমের মধ্যে দিয়ে যায় তখন এটি প্রিজমের কোন অংশের দিকে বাঁকে ?

à মোটা অংশের দিকে [RRB Gr – D -2018]

4) সবথেকে লাল আলোর গতিবেগ বেশি ও লাল আলোর বিচ্যুতি কোন সব থেকে কম।

5) শূন্যস্থানে আলোর বিচ্ছুরণ হয় না এবং ফাঁপা প্রিজমের মধ্য দিয়ে গেলে বর্ণালী সৃষ্টি হয় না।

//বর্ণালী(Spectrum)

সাদা আলো প্রিজমের মধ্য দিয়ে প্রতিসরণের ফলে বিশ্লিষ্ট হয়ে 7 টি বিভিন্ন ধরনের আলোক গুচ্ছে পরিণত হয়, প্রিজম থেকে নির্গত এই আলোক গুচ্ছ কে পর্দায় ফেললে,ঐ 7টি বিভিন্ন বর্ণের আলো দ্বারা তৈরি যে চওড়া পট্টি পাওয়া যায় তাকে বর্ণালী বলে।

6) বর্ণালী সৃষ্টির জন্য দায়ী আলোর বিচ্ছুরণ

7) শূন্যস্থানের সব বর্ণের আলোর বেগ সমান।

8) সূর্যালোক হল 7 টি বর্ণের সমষ্টি

9) আয়তঘনকাকার কাঁচের ফলকে আলোর বিচ্ছুরণ হয় না।

10) লাল বর্ণের জন্য উত্তল লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য সর্বাধিক হবে।

11) আমাদের চোখ হলুদ আলোর ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি সুবেদি।

12) কুয়াশার মধ্যে আলো চলাচলের জন্য হলুদ আলো ব্যবহার করা হয়।

13) রামধনু হল অশুদ্ধ বর্ণালী

14) সিগনাল পোস্টে লাল আলো ব্যবহার করা হয় কারণ লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সব থেকে বেশি।

//Primary Colour (প্রাথমিক বর্ণ)

লাল, নীল ,সবুজ (RGB) এই তিনটি রং মিশিয়ে যে কোন বর্ণ সৃষ্টি করা যায়। তাই এদের প্রাইমারি কালার বা প্রাথমিক বর্ণ বলে।

// Secondary Colour

দুটি প্রাইমারি কালার কে মিশিয়ে যে বর্ণের আলো তৈরি করা যায় তাকে সেকেন্ডারি কালার বলে। যেমন – Yellow,Magenta ,Peacock blue

//Complementary colour (পরিপূরক বর্ণ)

* যে দুটি বর্ণ মিশ্রিত করলে সাদা বর্ণের আলোর সৃষ্টি হয় তাদের পরস্পরের পরিপূরক বর্ণ বলে।

* Red + Peacock blue = White

* Green + Magenta = White

* Yellow + Blue = White

* Orange + Blue = White

Colour TV/ LED TV তে প্রাইমারি কালার ব্যবহার করা হয়

//বস্তুর রং কেমন দেখতে পাই

1) আমরা জবা ফুলকে লাল দেখতে পাই কারণ

সূর্যের 7টি বর্ণ জবা ফুলে এসে পড়লে জবা ফুল 7টি বর্ণের মধ্যে লাল ছাড়া বাকি 6 টি বর্ণ শোষণ করে কিন্তু লাল আলোকে প্রতিফলিত করে তাই আমরা লাল দেখি কিন্তু এই ফুলটিকে যদি রাতে সবুজ আলোতে দেখি তবে সেই সবুজ বর্ণ শোষণ করে নেয় ফলে ফুলটিকে কালো দেখায়।

2) আবার কোন বস্তু সাতটি বর্ণকেই শোষণ করে না প্রতিফলিত করে দেয়। তবে বস্তুটিকে সাদা দেখায় এবং সাতটি বর্ণ শোষণ করে নিলে বস্তুটিকে কালো দেখাবে।

3) একটি লাল বর্ণের কাঁচের মধ্য দিয়ে সাদা আলো ফেললে কাঁচটির মধ্য দিয়ে শুধু লাল বর্ণের আলো যাবে বাকিগুলি শোষিত হবে।

4) চাঁদে বসে আকাশকে দেখলে কালো দেখাবে।

আলোর বিক্ষেপণ(Scattering)

তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের বিস্তার মাধ্যমে অবস্থিত কনাগুলির দ্বারা ওই তরঙ্গের বা বিকিরণের শোষণ এবং বিভিন্ন অভিমুখে সেই শোষিত বিকিরণের পুনঃনিঃসরণকে বিক্ষেপণ বলে।

//আলোর বিক্ষেপণের প্রাকৃতিক উদাহরণ

* আকাশকে নীল দেখায় (রালে বিক্ষেপণের সূত্র )

* সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সূর্যকে লাল দেখায়।

* যদি পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডল না থাকতো তবে আকাশকে কালো দেখাতে এবং নক্ষত্র গুলিকে দিনের বেলায় দেখা যেত।

* বিপদ সংকেতে লাল আলো ব্যবহার করা হয়।

* সমুদ্র ও মহাসাগর নীল দেখায়।

* মেঘলা আকাশ সাদা দেখায়

* বিজ্ঞানী সি ভি রমন রমন এফেক্ট আবিষ্কারের জন্য 1930 সালে নোবেল পুরস্কার পান, জন্ম 28 শে ফেব্রুয়ারি ন্যাশনাল সাইন্স ডে

* রমন এফেক্ট হল আলোর বিক্ষেপণ

//আলোক তরঙ্গের ব্যতিচার(Interference Of Light Wave)

আলোর ব্যতিচার এর উদাহরণ হল –

1) জলে কেরোসিন তেল পড়লে বিভিন্ন রং দেখায়। এটি হয় আলোর ব্যতিচার এর জন্য

2) সাবানের বুদবুদ সূর্যালোকে বিভিন্ন রং দেখায়। এটি হয় ব্যতিচারের জন্য

//সমাবর্তন(Polarization)

আলো একটি তড়িৎ চুম্বকীয় তির্যক তরঙ্গ হওয়ায় আলোর বিশেষ একদিকের কম্পন রেখে বাকি দিকের কম্পনকে বন্ধ করা হয়, আর ওর এই কম্পনকে বিশেষ কোন দিকে পরিবর্তন করার ঘটনাকে সমবর্তন বলে।

- Golden view of snell এটি সমবর্তন নীতির উপর কাজ করে।

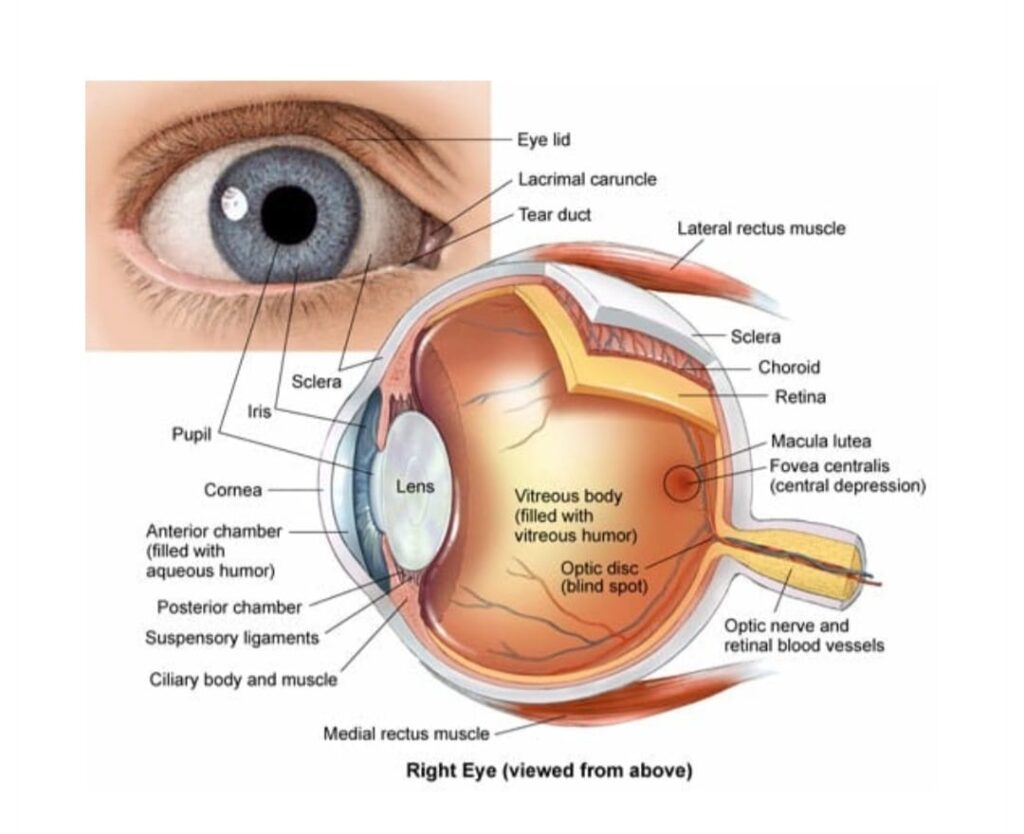

//মানুষের চোখের গঠন

1) পিউপিল – চোখের কালো অংশ ,আলো কে লেন্সে প্রবেশ করতে সাহায্য করে।

2) আইরিশ – আলো চোখের মধ্যে কতটা প্রবেশ করবে তার নির্ভর করে আইরিসের উপর

– চোখের রং বলতে আইরিস এর এর রং কেই বোঝায়

– তিন ধরনের রং হয় নীল,কালো,ধূসর

3) Sclera – চোখের সাদা অংশ

4) কর্নিয়া – এর মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মি ভেতরে প্রবেশ করে

– চোখ দানের সময় কর্নিয়া দান করা হয়।

– কর্নিয়ার প্রতিসরাঙ্ক 1.33

5) লেন্স – মানুষের চোখে উত্তল লেন্স থাকে

– এর কাজ আলো কে কেন্দ্রীভূত করে রেটিনাতে পাঠানো।

6) সিলিয়ারি পেশি

– লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্যকে সমঞ্জস্য রাখে

– এর দ্বারা লেন্সের সরণ হয় (উপযোজন)

– দূরের বস্তু দেখলে লেন্স পাতলা হয়ে কাছের বস্তু দেখলে লেন্স মোটা হয়।

7)কোরয়েড

– এটি প্রতিসারক মাধ্যম হিসেবে কাজ করে

দুই প্রকার

a) অ্যাকোয়াস হিউমার (স্বচ্ছ জলীয় অংশ)

b) ভিট্রিয়াস হিউমার (চোখের 80%)

8) Retina

– রেটিনাতে চোখের প্রতিবিম্ব গঠিত হয় সদবিম্ব(Real), উল্টো,ছোটো

9) Yellow Spot (পীত বিন্দু)

– তারারন্ধ্রের বিপরীতে ও রেটিনার মাঝে যে অংশে সব থেকে পরিষ্কার প্রতিবিম্ব গঠিত হয় তাকে পীত বিন্দু বলে।

10) Blind Spot (অন্ধবিন্দু)

– রেটিনা ও অপটিক স্নায়ুর এর মাঝে যেখানে কোন প্রতিবিম্ব গঠিত হয় না সেই অংশকে অন্ধবিন্দু বলে বা ব্লাইন্ড স্পট বলে।

11) অপটিক নার্ভ

– আলো কে মস্তিষ্কে পৌঁছায় , এটি দুই প্রকার কোশ নিয়ে গঠিত –

a) কোন কোশ (Cone Cell)

– বস্তুকে রঙিন দেখতে সাহায্য করে

– মানুষের বেশি থাকে, কুকুর,বিড়াল,গরু এদের থাকে না।

b) রড কোশ (Rod Cell)

– রাতে দেখতে সাহায্য করে

– বিড়ালের সবথেকে বেশি থাকে

Note:- কোন বস্তুকে দেখতে গেলে চোখ থেকে বস্তুর দূরত্ব নূন্যতম 25 সেন্টিমিটার হতে হবে।

- চোখের দৃষ্টি ক্ষেত্র 150 ডিগ্রি

//মানুষের চোখের রোগ

1) দীর্ঘদৃষ্টি / হাইপারমেট্রোপিয়া

* দূরের জিনিস দেখা যায় কাছের জিনিস দেখা যায় না (তাই উত্তর লেন্স)

কারণ :- চোখের অক্ষিগোলকের (রেটিনার) দৈর্ঘ্য < লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য

– রেটিনার পিছনে প্রতিবিম্ব গঠিত হয়

– লেন্সের ক্ষমতা কমে

প্রতিকার – উত্তল লেন্স(+ve)

2)স্বল্পদৃষ্টি /মায়োপিয়া (99% লোকের হয়)

– কাছের জিনিস দেখা যায় কিন্তু দূরের জিনিস দেখা যায় না ( তাই অবতল)

কারণ -অক্ষিগোলোকের (রেটিনার দৈর্ঘ্য) > লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য

– রেটিনার সমানে সামনে প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

– লেন্সের ক্ষমতা বাড়ে

প্রতিকার – অবতল লেন্স(-ve)

3)ক্ষিন দৃষ্টি(Presbyopia)

– বয়স বাড়ার সাথে সাথে(40year) দূরের ও কাছের কোন জিনিস দেখতে পায় না।

প্রতিকার – বাইফোকাল লেন্স(উত্তল+অবতল)

4)বিশ্বমদৃষ্টি(Astigmatism)

– এতে কোন বস্তু Horizontal থাকলে সঠিক দেখে কিন্তু Vertical থাকলে বাঁকা দেখে

– এতে Cylindrical লেন্স ব্যবহার করে এই রোগ প্রতিরোধ করা হয়।

5) Colour Blindness (বর্ণান্ধতা)

– এটি জিনগত রোগ এতে লাল ও সবুজ রং আলাদা করতে পারে না।

Note:-

Simple microscope à(সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র) একটি উত্তল লেন্স

Compound microscope à দুটি উত্তল লেন্স

Astronomical telescope à দুটি উত্তল লেন্স

Terrestrial telescope àতিনটি উত্তর লেন্স

Note:-

1) এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে আলো প্রবেশ করলে আলোর কোন বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয় না ? à কম্পাঙ্ক

2) উত্তল লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য কোন বর্ণের আলোর সর্বাধিক ? à লাল

3) জলের মধ্যে বায়ুর বুদবুদ à অবতল লেন্সের মতো কাজ করে

4) হাবল হল মহাকাশ দূরবীক্ষন যন্ত্র

কম্পিটিটিভ এক্সামের কঠিন অংক শর্ট ট্রিক দ্বারা খুব ছোট পদ্ধতিতে এবং সহজভাবে দেখুন

ফিজিক্সের একসাথে সমস্ত চ্যাপ্টার গুলির PDF ডাউনলোড করুন

Light (আলো) Previous year questions

ALL QUESTIONS ARE TAKEN FORM RRB (NTPC,GrD,TECH,ALP,JE); SSC (CGL,CHSL,MTS,GD,STENO),WBPSC(WBCS,FOOD SI,CLERKSHIP,MISC.) WBP(COST. & SI) KP(COST. & SI) FROM THE YEAR 2000- 2024

- আলো কোন প্রকার তরঙ্গ ? ১) অনুদৈর্ঘ্য ২) তীর্যক ৩) তড়িৎ চুম্বকীয় ৪) none

- আলোর বেগ প্রথম পরিমাপ করেন কোন বিজ্ঞানী ? ১) আইনস্টাইন ২) রোমার ৩) নিউটন ৪) জুল

- কোথায় আলোর বেগ সর্বাধিক ? ১) কঠিন ২) জলে ৩) বায়ুতে ৪) শূন্যস্থানে

- শূন্যস্থানে আলোর বেগ কত ? 1) 36 m/sec 2) 330 m/sec 3) 3* 108 m/sec 4) 3*105 m/sec

- পৃথিবী থেকে চাঁদে আলো যেতে কত সময় নেয় ? 1) 8 min 19 sec 2) 1.28 sec 3) 4 min 4) 5 min

- সূর্য গ্রহন কখন হয় ? ১) সূর্য ও চাঁদের মাঝে পৃথিবী ২) সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে চাঁদ ৩) none

- টিন্ডাল ক্রিয়া আলোর কোন বৈশিষ্ট্যর সাথে সম্পর্কিত ? ১) প্রতিফলন ২) বিক্ষেপন ৩) বিচ্ছুরণ ৪) প্রতিসরন

- আলোর কোয়ান্টাম তত্ব কোন বিজ্ঞানী দেন ? ১) আইনস্টাইন ২) প্লাঙ্ক ৩) নিউটন ৪) ফারাডে

- বিচ্যুতি কোন সর্বনিম্ন কোন বর্ণের আলোর ? ১) গোলাপি ২) হলুদ ৩) নীল ৪) লাল

- কোন মাধ্যমের প্রতিসারঙ্ক 1.5 হলে ওই মাধ্যমে আলোর বেগ কত ? 1) 3*108 m/sec 2) 2*108 m/sec 3) 1.5 * 108 m/sec 4) 1.2 * 108 m/sec

11. আলো যখন ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে পড়ে, তখন তার -১) বেগ প্রথমে কমে পরে বাড়ে ২) বেগ বাড়ে ৩) বেগ কমে ৪) বেগের কোনো পরিবর্তন হয় না

12. বায়ুর মধ্যে আলোর বেগ কত ? 1) 3*108 m/sec 2) 3*104 m/sec 3) 3*109 m/sec 4) none

13. রাস্তার হলুদ আলোর জন্য কোনটি ব্যবহার করা হয় ? ১) নিয়ন ২) নাইট্রোজেন ৩) ফসফরাস ৪) সোডিয়াম

14. ঘাসের রং সবুজ দেখার কারন কি ? ১) এটি আমাদের চোখে সবুজ আলো প্রতিফলন করে ২) এটি সবুজ আলো শোষন করে ৩) এটি সবুজ ছাড়া সব আলো প্রতিফলন করে ৪) এটি আমাদের চোখে সাদা আলো প্রতিফলিত করে

15. কোনটি সূর্যের আলোকে বিভিন্ন বর্ণে পৃথক করে ? ১) প্রতিফলন ২) প্রতিসরন ৩) প্রিজম ৪) none

16. রমন এফেক্ট এটি আলোর কোন ধর্মের উপর ? ১) প্রতিফলন ২) প্রতিসরন ৩) বিচ্ছুরণ ৪) বিক্ষেপন

17. সমতল দর্পণে প্রতিবিম্ব হয় ১) সদবিম্ব ২) অসদবিম্ব ৩) দুটোই ৪) none

18. পেরিস্কোপে দুটি সমতল mirror মধ্যেবর্তী কোন কত ডিগ্রি ? 1) 90o 2) 180o 3) 45o 4) 60o

19. যুদ্ধের সময় সাবমেরিন থেকে জলের উপরে দেখার জন্য কোনটি ব্যবহৃত হয় ? ১) টেলিস্কোপ ২) বায়োস্কোপ ৩) পেরিস্কোপ ৪) none

20. দন্ত চিকিৎসকরা কোন দর্পণ ব্যবহার করে ? ১) সমতল ২) উওল ৩) অবতল ৪) none

21. গোলিয় দর্পণে , বক্রতা ব্যাসার্ধ = r এবং ফোকাস দৈর্ঘ্য , f হলে কোনটি ঠিক ? 1) r=3f 2) r=2f 3) f=2r 4) f=3r

22. কোন দর্পণের বক্রতা ব্যাসার্ধ ১৮ সেমি. , তার ফোকাস দৈর্ঘ্য কত ? 1) 36cm 2) 6cm 3) 9cm 4) 12cm

23. গাড়ির viewfinder এ কোন দর্পণ থাকে ? ১) উওল ২) অবতল ৩) সমতল ৪) none

24. উওল দর্পণের ফোকাস দৈর্ঘ্য সর্বদা ? 1) +ve 2) –ve 3) 0 4) 1

25. গোলিয় দর্পণকে জলে ডোবালে তার ফোকাস দৈর্ঘ্য ? ১) বাড়ে ২) কমে ৩) একই থাকে ৪) none

26. 20 cm ফোকাস দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি অবতল দর্পণের সামনে 30cm দুরে একটি বস্তু রাখলে তার প্রতিবিম্ব দূরত্ব কত সেমি হবে ? 1) 60 cm 2) 20 cm 3) 30 cm 4) 40 cm

27. সমতল দর্পণে প্রতিবিম্ব গঠিত হয় ? ১) সদবিম্ব ও উল্টো ২) সদবিম্ব ও পার্শ্বীয় পরিবর্তন ৩) অসদবিম্ব ও পার্শ্বীয় পরিবর্তন ৪) অসদবিম্ব ও সদবিম্ব

28. সমতল দর্পণে প্রতিবিম্ব গঠিত হয় ? ১) একই আকার সোজা , পার্শ্বীয় পরিবর্তন , অসদবিম্ব ২) একই আকার সোজা ,সদবিম্ব , পার্শ্বীয় পরিবর্তন ৩) আলাদা আকার সোজা,পার্শ্বীয় পরিবর্তন , অসদবিম্ব ৪) NONE

29. একটি অবতল দর্পণের বক্রতা ব্যাসার্ধ ৩০সেমি , তার ফোকাস দৈর্ঘ্য কত সেমি ? 1) -15 2) -30 3) +15 4) +30

30. প্রতিফলনের পর সমস্ত রশ্মি যেখানে মিলিত হয় তাকে কি বলে ? ১) মেরু ২) ফোকাস ৩) প্রধান অক্ষ ৪) বিস্তার

31 . গোলিয় দর্পণের ফোকাস দৈর্ঘ্য তার বক্রতা ব্যাসার্ধের -১) ২গুন ২) ৩ গুন ৩) অর্ধেক ৪) ৪ গুন

32. একটি উওল দর্পণের ১০ সেমি. দুরে বস্তু রাখা হল ( যার বক্রতা ব্যাসার্ধ ৫ সেমি ) । বিবর্ধন = ? ১) ০.০৫ ২) ০.৩ ৩) ০.১ ৪) 0.2

33. দর্পণ সুত্র লেখো 1) 1/f+1/u=1/v 2) 1/f+1/v=1/u 3) 1/u+1/v=1/f 4) 1/u-1/v=1/f

34. উওল দর্পণে প্রতিবিম্ব কেমন গঠিত হবে ? ১) সোজা ,অসদবিম্ব ,আকারে ছোট,মেরু ও ফোকাসের মাঝে ২) সদবিম্ব ,উল্টো, ছোট আকার, মেরু ও ফোকাসের মাঝে ৩) কোনটিই নয়

35. উওল দর্পণ কোথায় ব্যবহৃত হয় ? ১) ষেলুন দোকানে ২) দন্ত চিকিৎসায় ৩) গাড়ির হেডলাইট ৪) গাড়ির viewfinder

36. যদি একটি দর্পণের ফোকাস দৈর্ঘ্য, +১৫, এটি হল ১) সমতল দর্পণ ২) অবতল দর্পণ ৩) উওল দর্পণ ৪) none

37. অবতল দর্পণের কোথায় বস্তু রাখলে ,সমান আকারের প্রতিবিম্ব গঠিত হবে ? ১) মেরুতে ২) ফোকাসে ৩) ফোকাস ও মেরুর মাঝখানে ৪) বক্রতা কেন্দ্রে

38. অবতল দর্পণের সামনে ফোকাস ও বক্রতা কেন্দ্রের মাঝে রাখলে , প্রতিবিম্ব কেমন গঠিত হবে ? ১) অসদবিম্ব ও সোজা ২) অসদবিম্ব ও উল্টো ৩) সদবিম্ব ও উল্টো ৪) সদবিম্ব ও সোজা

39. অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে ফোকাস এবং পোলের মধ্যে বস্তকে রাখলে কেমন প্রতিবিম্ব গঠিত হবে ? ১) সদ ২) অসদ ৩) সম্পূর্ণ ৪) অসম্পূর্ণ

40. অবতল দর্পণের ফোকাস দৈর্ঘ্য সর্বদা 1) +ve 2) – ve 3) 0 4) 1

41. অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে বস্তুকে অসীম ও বক্রতা কেন্দ্রের মাঝে রাখলে কোথায় প্রতিবিম্ব গঠিত হবে ? ১) f বিন্দুতে ২) c বিন্দুতে ৩) f & c বিন্দুতে ৪) অসীমে

42. গাড়ির হেডলাইটে কি দর্পণ থাকে ? ১) সমতল ২) উওল ৩) অবতল ৪) none

43. একটি অবতল দর্পণের বক্রতা কেন্দ্রে কোন বস্তু রাখলে তার প্রতিবিম্ব কোথায় গঠিত হবে ? ১) f & c এর মাঝে ২) f তে ৩) c তে ৪) অসীম

44. একটি অবতল দর্পণের আপাতন কোন 30o , তার প্রতিফলন কোন কত ? 1) 15o 2) 30o 3) 60o 4) 90o

45. Diverging mirror ( অপসারী দর্পণ ) কাকে বলে ? ১) উওল ২) অবতল ৩) সমতল ৪) none

46. অবতল দর্পণের সামনে F & c এর মাঝে বস্তু রাখলে কোথায় প্রতিবিম্ব গঠিত হবে ? ১) F ২) c ৩) F & c এর মাঝে ৪) C থেকে দুরে

47. অবতল দর্পণের বক্রতা কেন্দ্রে কোন বস্তুকে রাখলে প্রতিবিম্ব কেমন হবে ? ১) অসদবিম্ব ও বড় ২) সদবিম্ব ও সমান আকার ৩) অসদবিম্ব ও ছোট ৪) সদবিম্ব ও বড় আকার

48. প্রতিবিম্বের উচ্চতা ও বস্তুর উচ্চতার অনুপাতকে কি বলে ? ১) দর্পণ সুত্র ২) প্রতিফলনের প্রথম সুত্র ৩) রৈখিক বিবর্ধন ৪) none

49. বিবর্ধক কাঁচ ( Magnifying glass) হল ? ১) উওল লেন্স ২) অবতল লেন্স ৩) উওল দর্পণ ৪) অবতল দর্পণ

50. হিরার প্রতিসারঙ্ক ? 1) 2.32 2) 2.42 3) 2.23 4) 2.24

51. কোন মাধ্যমের প্রতিসারঙ্ক সর্বদা ? 1) 1 2) 1 এর বেশি 3) 0 4) 1 এর কম

52. লেন্সের ক্ষমতা পরিমাপের একক হল ১) মিটার ২) সেমি ৩) ডায়াপ্টার ৪) none

53. সমতল দর্পণ ও আপতিত রশ্মির মধ্যবর্তী কোন 30o হলে , আপতিত ও প্রতিফলিত রশ্মির মধ্যবর্তী কোন কত ? 1) 120o 2) 60o 3) 30o 4) 0o

54. আকাশে নক্ষত্ররা মিটমিট করে কেন ? ১) প্রতিফলন ২) প্রতিসরন ৩) বিচ্ছুরণ ৪) বিক্ষেপন

55. মরুভূমিতে মরীচিকা এটি কিসের উদাহরন ? ১) বিক্ষেপন ২) প্রতিফলন ৩) প্রতিসরন ৪) অভ্যন্তরীণ পুর্ন প্রতিফলন

56. Opticle fibre কোন নিতীর উপর তৈরি ? ১) প্রতিফলন ২) প্রতিসরন ৩) বিক্ষেপন ৪) অভ্যন্তরীণ পুর্ন প্রতিফলন

57. আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বাড়লে সংকট কোন ১) বাড়বে ২) কমবে ৩) একই থাকবে ৪) none

58. অনুবিক্ষন যন্ত্রে কি থাকে ? ১) উওল লেন্স ২) অবতল লেন্স ৩) উওল দর্পণ ৪) অবতল দর্পণ

59. লেন্স সূত্র = 1) 1/v-1/u=1/f 2) 1/v+1/u=1/f 3) NONE

60, একটি উওল লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য 50 cm , তার ক্ষমতা কত ? 1) 4D 2) 2D 3) 1D 4) 3D

61. একটি উওল লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য 2.5 মিটার , তার ক্ষমতা কত ? 1) 0.3D 2) 0.4D 3) 0.2D 4) 0.5D

62. উওল লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য সর্বদা 1) –ve 2) +ve 3) 0 4) 1

63. উওল লেন্সের বস্তুকে কোথায় রাখলে একই আকারের প্রতিবিম্ব গঠিত হবে ? 1) 2F 2) অসীম 3) 2F এর অর্ধেক দূরত্ব 4) F বিন্দুতে

64. একটি লেন্সের কোথা দিয়ে আলো অতিক্রম করলে , আলো কোন দিকে বাঁকবে না ? ১) প্রধান ফোকাস ২) বক্রতা কেন্দ্র ৩) প্রধান অক্ষ ৪) আলোক কেন্দ্র

65. একটি লেন্সের ক্ষমতা +2D এটি কি লেন্স ১) উওল লেন্স ২) অবতল লেন্স ৩) উওল দর্পণ ৪) অবতল দর্পণ

66. একটি লেন্সের ক্ষমতা +2D এটি কি লেন্স ও এর ফোকাস দৈর্ঘ্য কত ? ১) উওল , -0.5m 2) অবতল ,-0.5m 3) অবতল ,0.5m 4) উওল , 0.5m

67. লেন্সের ক্ষমতা কার সাথে ব্যস্তনুপাতিক ? ১) ফোকাস দৈর্ঘ্য ২) ব্যাসার্ধ ৩) ফোকাস ৪) বক্রতা ব্যাসার্ধ

68. একটি চামচকে জলে ডোবালে বাঁকা দেখায়, এটি কিসের উদাহরন ? ১) প্রতিফলন ২) প্রতিসরন ৩) অভ্যন্তরীণ পুর্নপ্রতিফলন ৪) none

69. বাতাসের প্রতিসারঙ্ক ? 1) 1.03 2) 1.00003 3) 1.003 4) 1.0003

70. কোনো মাধ্যমে আলোর বেগ ও শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগের অনুপাতকে কি বলে ? ১) প্রতিসরন ২) প্রতিফলন ৩) none

71. আলোক রশ্মি যখন ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে যায় তখন এটি বাঁকে ১) অভিলম্বের দিকে এর বেগ কমে ২) অভিলম্ব থেকে দুরে যায় এবং বেগ কমে ৩) অভিলম্বের দিকে বাঁকে ও বেগ বাড়ে ৪) অভিলম্ব থেকে দুরে যায় এবং বেগ বাড়ে

72. সূর্যোদয় ও সুর্যাস্তের সময় সুর্যকে বড় বৃত্তাকার দেখানোর কারন কি ? ১) প্রতিফলন ২) প্রতিসরন ৩) বিচ্ছুরণ ৪) বিক্ষেপন

73. একটি আলোক রশ্মি জল থেকে কাঁচে গেলে কি হবে ? ১) বেগ বাড়বে , অভিলম্বের দিকে বাঁকবে ২) বেগ বাড়বে অভিলম্ব থেকে দুরে যাবে ৩) বেগ কমবে অভিলম্বের দিকে বাঁকবে ৪) বেগ কমবে অভিলম্ব থেকে দুরে যাবে

74. নিচের কোনটির প্রতিসারঙ্ক কম ? ১) পেট্রোল ২) তেল ৩) বায়ু ৪) হিরা

75. মায়োপিয়াতে কোন লেন্স ব্যবহার করা হয় ? ১) চোঙাকৃতি ২) উওল ৩) অবতল ৪) উওল-অবতল

76. হাইপার মেট্রোপিয়াতে কোন লেন্স ব্যবহৃত হয় ? ১) উওল ২) অবতল ৩) চোঙাকৃতি ৪) উওল-অবতল

77. কোন ব্যক্তি কাছের জিনিস দেখতে পারে, কিন্তু দুরের জিনিস দেখতে পায় না ,এটি কি রোগ ? ১) মায়োপিয়া ২) হাইপারমেট্রোপিয়া ৩) প্রেসবায়োপিয়া ৪) none

78. প্রেসবায়োপিয়া রোগে কোন লেন্স ব্যবহৃত হয় ? ১) উওল ২) অবতল ৩) বাইফোকাল ৪) চোঙাকৃতি

79. Astigmatism রোগে কোন লেন্স ব্যবহার করা হয় ? ১) উওল ২) অবতল ৩) বাইফোকাল ৪) চোঙাকৃতি

80. সরল অনুবিক্ষন যন্ত্রে কি থাকে ? ১) 1 টি উওল লেন্স ২) ২ টি উওল লেন্স ৩) ১ টি উওল দর্পণ ৪) none

81. মায়োপিয়া রোগে যে লেন্স ব্যবহার হয় তার প্রকৃতি কি ? 1) +ve 2) –ve 3) both 4) none

82. পেরিস্কোপে কি থাকে ? ১) উওল লেন্স ২) উওল দর্পণ ৩) সমতল দর্পণ ৪) none

83. আলোর বিচ্ছুরণ কে আবিস্কার করেন ? ১) নিউটন ২) আইনস্টাইন ৩) কেপলার ৪) রোমার

84. কোন বর্ণের আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবথেকে কম ? ১) লাল ২) সবুজ ৩) কমলা ৪) বেগুনি

85. প্রাথমিক বর্ণগুলি কি কি ১) লাল,হ্লুদ,সবুজ ২) লাল,নীল,সবুজ ৩) লাল,সাদা,সবুজ ৪) লাল,গোলাপ,সবুজ

86. মেঘের রং সাদা দেখায় কিসের জন্য ? ১) বিচ্ছুরণ ২) প্রতিফলন ৩) প্রতিসরন ৪) বিক্ষেপন

87. রামধ্নু কিসের জন্য গঠিত হয় ? ১) প্রতিফলন ২) প্রতিসরন ৩) প্রতিফলন & বিচ্ছুরণ ৪) none

88. কোন বর্ণের আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সর্বাধিক ? ১) লাল ২) নীল ৩) হ্লুদ ৪) সবুজ

89. প্রিজমের মধ্য দিয়ে সাদা আলো অতিক্রমের পর কোন বর্ণের আলো সবথেকে কম বাঁকে ? ১) লাল ২) নীল ৩) হ্লুদ ৪) সবুজ

90. কোন আলোর গতিবেগ সবথেকে বেশি ? ১) লাল ২) নীল ৩) হ্লুদ ৪) কমলা

91. প্রিজমের মধ্য দিয়ে আলো অতিক্রমের পর কোন বর্ণের আলো সবথেকে বেশি বাঁকে ? ১) লাল ২) নীল ৩) বেগুনি ৪) কমলা

92. এক ব্যক্তি একটি সমতল দর্পণের দিকে 1m/sec বেগে হাঁটছে , দর্পণে তার বেগ কত দেখাবে ? 1) 1m/sec 2) 2m/sec 3) 3m/sec 4) 4m/sec

93. যদি টেলিস্কোপের ফোকাস দৈর্ঘ্য বাড়ানো হয় তবে তার বিবর্ধন ক্ষমতা ১) বাড়বে ২) কমবে ৩) একই থাকবে ৪) বলা যাবে না

94. ২ টি সমান্তরাল দর্পণের মাঝে বস্তুকে রাখলে তার প্রতিবিম্বের সংখ্যা কটি হবে ? 1) 8 2) 4 3) 32 4) অসীম

95. সর্বনিম্ন কত দূরত্ব হলে বস্তুকে স্পষ্ট দেখা যাবে ? 1) 20 cm 2) 25 cm 3) 26 cm 4) 30 cm

96. আকাশের রং নীল দেখানোর কারন কী ? ১) বিচ্ছুরণ ২) বিক্ষেপণ ৩) প্রতিফলন ৪) প্রতিসরন

97. অনুবিক্ষন যন্ত্রে ও বিবর্ধক কাঁচে কোন প্রতিবিম্ব গঠিত হয় ? ১) সদ ২) অসদ ৩) a+b ৪) none

98. আলোক রশ্মির সংকট কোনের ক্ষেত্রে প্রতিসরন কোন 1) 0o 2) 90o 3) 45o 4) 180o

99. লাল আলোতে সবুজ পাতা নিয়ে গেলে কোন বর্ণ দেখাবে ? ১) লাল ২) সবুজ ৩) সাদা ৪) কালো

100. যৌগিক অনুবিক্ষন যন্ত্রে থাকে ? ১) ১ টি উওল লেন্স ২) ২ টি উওল দর্পণ ৩) ২ টি উওল লেন্স ৪) ১ টি উওল দর্পণ

101. লাল+সবুজ+নীল =? ১) সাদা ২) কালো ৩) নীল ৪) হলুদ

102. ২ টি প্রাথমিক বর্ণের মিশ্রনে কোন বর্ণ তৈরি হবে না ? ১) কমলা ২) সবুজ ৩) বেগুনি ৪) নীল

103. যে সব পদার্থের মধ্য দিয়ে আলো প্রবাহিত হতে পারে তাদের কি বলে ? 1) Translucent 2) Opaque 3) Transparent 4) Virteous

104. টিন্ডাল প্রভাব কিসের কারনে হয় ? ১) বিক্ষেপণ ২) বিচ্ছুরন ৩) প্রতিফলন ৪) প্রতিসরন

105. গোলিয় দর্পণের প্রতিফলক তলের কেন্দ্রকে কি বলে ? ১) প্রধান অক্ষ ২) বক্রতা কেন্দ্র ৩) মেরু ৪) ফোকাস

106. 10 cm ফোকাস দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি অবতল দর্পণের বস্তু দূরত্ব কত হবে যদি তার প্রতিবিম্ব দূরত্ব বস্তু দূরত্বের 4 গুন ? 1) 7.5 cm 2) 5cm 3) 2.5 cm 4) 12.5 cm

107. আকাশে তারা মিট্মিট করার কারন কী ? ১) আলোর প্রতিফলন ২) বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের ঘনত্ব আলাদা হয় ৩) অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ৪) বিচ্ছুরন

108. কুয়াশা হলে কোন আলো দিয়ে ভালো দেখা যায় ? ১) নীল ২) বেগুনি ৩) হলুদ ৪) সবুজ

109. বর্ণালি সৃষ্টিতে কোন দুটি বর্ণ প্রান্তবিন্দুতে থাকে ? ১) বেগুনি ও লাল ২) নীল ও সবুজ ৩) হলুদ ও গোলাপী ৪) none

110. সমতল দর্পণে ফোকাস দৈর্ঘ্য কত ? 1) +ve 2) –ve 3) 0 4) অসীম

111. একটি আলোক রশ্মি সমতল দর্পণে এমন ভাবে আপতিত হল যাতে তা দর্পণের সাথে 15o কোন করল। আপতিত ও প্রতিফলিত রশ্মির মধ্যবর্তী কোন কত ? 1) 45o 2) 135o 3) 150o 4) 90o

112. দুটি সমতল দর্পণে 60o কোন রয়েছে,যদি তাদের মধ্যে একটি বস্তু রাখা হয় তবে কতগুলি প্রতিবিম্ব গঠিত হবে ? 1) 0 2) 5 3) 4 4) 10

113. নক্ষত্রের বর্ণ কিসের উপর নির্ভর করে ? ১) তাপমাত্রা ২) দূরত্ব ৩) চাপ ৪) ব্যাসার্ধ্য

114.সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় নেয় কত মিনিট ? 1) 8 2) 2 3) 6 4) 4

115. উপর থেকে দেখলে একটি জল চৌবাচ্চাকে অগভীর দেখায় এর কারন ১) প্রতিফলন ২) প্রতিসরন ৩) বিক্ষেপণ ৪) বিচ্ছুরন

ANSWER

1.b+c 2.b 3.d 4.c 5.b 6.b 7.b 8.b 9.d 10.b

11.b 12.a 13.d 14.a 15.c 16.d 17.b 18.c 19.c 20.c

21.b 22.c 23.a 24.a 25.c 26.a 27.c 28.a 29.a 30.b

31.c 32.d 33.c 34.a 35.d 36.c 37.d 38.c 39.b 40.b

41.c 42.c 43.c 44.b 45.a 46.d 47.b 48.c 49.a 50.b

51.b 52.c 53.a 54.b 55.d 56.d 57.a 58.a 59.a 60.b

61.b 62.b 63.a 64.d 65.a 66.d 67.a 68.b 69.d 70.c

71.d 72.b 73.c 74.c 75.c 76.a 77.a 78.c 79.d 80.a

81.b 82.c 83.a 84.d 85.b 86.d 87.c 88.a 89.a 90.a

91.c 92.b 93.a 94.d 95.b 96.b 97.a 98.b 99.d 100.c

101.a 102.a 103.c 104.a 105.c 106.d 107.b 108.c 109.a 110.d 111.c 112.b 113.a 114.a 115.b 116. 117.

কম্পিটিটিভ এক্সামের কঠিন অংক শর্ট ট্রিক দ্বারা খুব ছোট পদ্ধতিতে এবং সহজভাবে দেখুন

ফিজিক্সের একসাথে সমস্ত চ্যাপ্টার গুলির PDF ডাউনলোড করুন